この記事でご紹介する「アルゴ」は、2012年に公開されたスリリングな歴史映画。1979年のイラン革命時に起きた、テヘラン・アメリカ大使館占拠・人質事件を題材としている。この際に遂行された6人のアメリカ人救出作戦「カナダの策謀」の顛末を映画化した、実話に基づく物語である。

CIA主導で行われた作戦は、「アルゴ」という名の映画制作をデッチ上げ、映画スタッフに偽装した6人を、民間空港から堂々と旅客機で国外脱出させるという大胆なもの。本作は、世界中で大ヒットを記録したのみならず、第85回アカデミー賞で作品賞、脚色賞、編集賞を受賞した。

この映画を観るか迷っている方は、後でご提案する ”ジャッジタイム” までお試し視聴する手もあります。これは映画序盤の、作品の世界観と展開が ”見えてくる” 最短のタイミングのことで、作品が気に入らなかった場合に視聴を離脱する目安タイムです。

もし、この映画が気に入らなかった場合でも、このジャッジタイムで観るのを止めちゃえば時間の損切りができます。タイパ向上のための保険みたいなものです。

この映画を初めて観る方のことも考えて、ネタバレなし で、作品の特徴、あらすじ(ジャッジタイムまでに限定)、見どころを書いて行きます。この映画の予習情報だとお考えください。

この映画を観るかどうか迷っている人、観る前に見どころ情報をチェックしておきたい人 のことも考え、ネタバレしないように配慮しています。

事実は小説より奇なり。歴史的な大事件の舞台裏で、大胆に遂行された珍事。これを、監督・主演を務めたベン・アフレックが、生々しく、そして緊張感のある映像作品として仕上げて行く。観る者は引き込まれること請け合いです。

この記事をざっと読んでから、観るか観ないかを判断されるのはいかがでしょうか?

ジャッジタイム (ネタバレなし)

この映画を観続けるか、見限るかを判断するジャッジタイムですが、

- 上映開始から25分20秒のタイミングをご提案します。

ここまでご覧になると、非常にテンポ良くイランの歴史的背景、そして眼前で今何が起きているかが掴めます。そして、主人公がこの歴史的事件にどう巻き込まれようとしているのかも見えてきます。

続きを観るか観ないか判断するのに最短のタイミングとして、この時点をご提案します。

概要 (ネタバレなし)

この作品の位置づけ

「アルゴ」(原題: ARGO) は、2012年に公開された歴史映画。1979年2月に起きたイラン革命に端を発する、テヘラン・アメリカ大使館占拠・人質事件を題材とした実話に基づく物語。この占拠事件の際に、大使館で人質になった数十名の本隊とは別に、カナダ大使私邸に匿われた6名のアメリカ人救出作戦「カナダの策謀」の顛末を描いている。

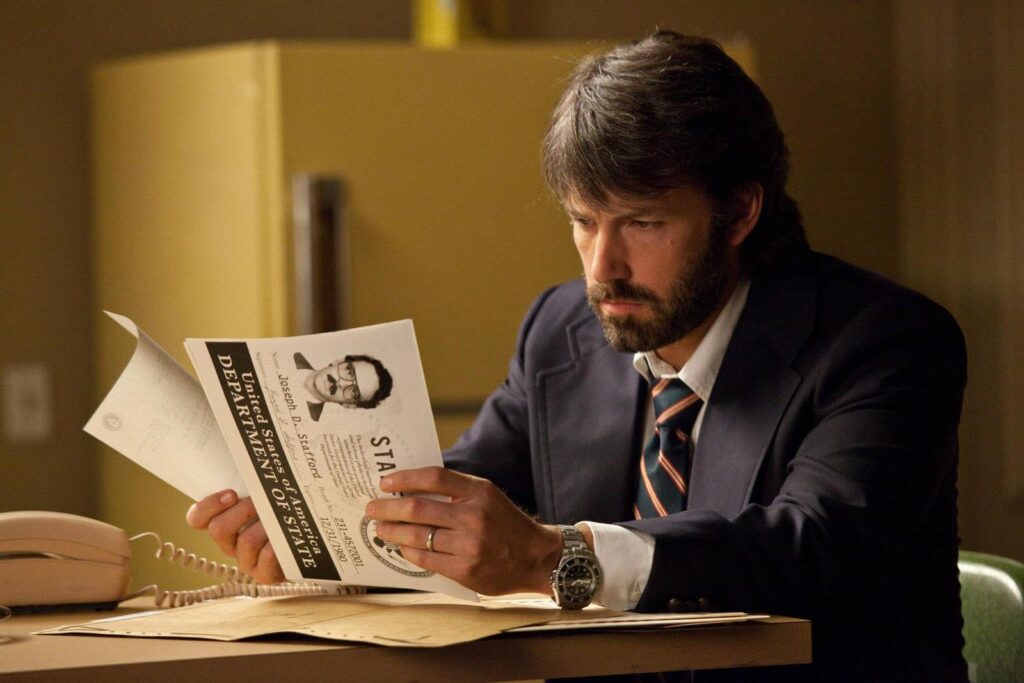

作戦の立案・遂行を任されたCIAのトニー・メンデス(ベン・アフレック)は、イラン国内でロケハンを行う口実を作るため、SF映画の制作をデッチ上げ(架空のSF作品の名は「アルゴ」)、6名をその制作スタッフに仕立て上げ、テヘラン空港から堂々と民間旅客機に乗せて国外脱出させるという作戦を思いつく。

この嘘のような本当の話を映画化したのが本作だ。主演・監督はベン・アフレック、製作はベン・アフレック、ジョージ・クルーニー、グラント・ヘスロヴの3人、そして、脚本はクリス・テリオが担当している。

原作、実話との違い

この映画には2つの原作が存在する。

1つは、作戦の陣頭指揮を執ったCIAのアントニオ・”トニー”・メンデスの回想録「The Master of Disguise」であり、もう一つは雑誌Wiredの記事、ジョシュア・バーマン著「How the CIA Used a Fake Sci-Fi Flick to Rescue Americans from Tehran」である。

クリス・テリオがこれらを基に脚本を書き上げた(アカデミー脚色賞受賞)。

映画と実話の違いは、既に色々なところで様々な箇所が指摘されているが、ここでは3点だけ取り上げる。

- 劇中では、途中で却下された「外国人学校の英語教師成りすまし案」や「作物調査を行う農業関係者案」も、最終的に採用された「偽のSF映画『アルゴ』制作案」と並行して最終段階まで準備が進められ、6名の潜伏アメリカ人自身が『アルゴ』案を採択した

- 作戦実施途中で、ホワイトハウス(大統領)サイドから作戦中止の指令が入り現場が混乱する描写があるが、実際の中止命令はもっと前段階で発生しており、それもほんの一時的なものだった

- 劇中では、暴徒化したイラン人がアメリカ大使館を襲い、街中でも反米感情が渦巻くような描き方がされ、全てのイラン人が暴力的に行動していたように示唆されているが、そんなことはない。

当時の状況を分かりやすく示すため、あるいは脚色の一環で強調されたと考えるべき。

芸術的評価

この作品は、第85回アカデミー賞では作品賞(ベン・アフレック、ジョージ・クルーニー、グラント・ヘスロヴ)、脚色賞(クリス・テリオ)、編集賞(ウィリアム・ゴールデンバーグ)を受賞した。

Rotten Tomatoes(ロッテン・トマト)では、96%とこの上なく高い支持率を得ている(Rotten Tomatoesでは60%以上が『新鮮』、60%未満が『腐っている』という評価)。そして総評においても、”緊張感があり、エキサイティングで、時にブラック・ジョークも混じる『アルゴ』は、細部にわたる鮮やかな注意力と、精緻に作り込まれたキャラクターによって、歴史的な出来事を再現している” と、評されている。

商業的成功

この映画の上映時間は120分(130分のエクステンディッド版も存在するが、サブスクで視聴できるのは劇場版の120分)と、極めて標準的な長さだ。そして、製作費4千5百万ドルに対し、世界興行収入は2億3千2百万ドルを売り上げた。実に5.22倍のリターンである。

絶対額としてもヒット、相対額としても十分な利益回収を成功させている。実話がもつ説得力と、当時の様子を再現する周到な準備によって、世界中の人に支持されたことが伺える。

キャスト(登場人物)

この映画はCIAの救出作戦を描いており、関係者が多いため当然キャストも多い。ただし、誰かの名前を覚えないとストーリーに付いて行けないということはなく、ビジュアルで追って行けば十二分に楽しめるので安心である。

| 役名 | 俳優 | 役柄 |

| トニー・メンデス | ベン・アフレック | CIA作戦支援部の工作員。イランの内情にも詳しい |

| ジャック・オドネル | ブライアン・クランストン | CIA副長官 |

| ボブ・アンダース | テイト・ドノヴァン | 駐イラン領事官補。カナダ大使に匿われる6名の1人 |

| マーク・ライジェク | クリストファー・デナム | 駐イラン領事官補(着任2か月)。カナダ大使に匿われる6名の1人 |

| コーラ・ライジェク | クレア・デュヴァル | マークの妻、秘書でもある。カナダ大使に匿われる6名の1人 |

| ジョー・スタッフォード | スクート・マクネイリー | 駐イラン大使館職員。カナダ大使に匿われる6名の1人 |

| キャシー・スタッフォード | ケリー・ビシェ | ジョーの妻、秘書でもある。カナダ大使に匿われる6名の1人 |

| ヘンリー・L・シャッツ | ロリー・コクレーン | 駐イラン農務官。カナダ大使に匿われる6名の1人 |

| ケン・テイラー | ヴィクター・ガーバー | 駐イラン・カナダ大使 |

| パット・テイラー | ペイジ・レオン | カナダ大使の妻 |

| ハミルトン・ジョーダン | カイル・チャンドラー | 大統領首席補佐官 |

| マリノフ | クリス・メッシーナ | CIA職員 |

| ロバート・”ボブ”・ペンダー | ジェリコ・イヴァネク | 国務省職員 |

| ジョン・ベイツ | タイタス・ウェリヴァー | 国務省職員 |

| アダム・エンジェル | キース・ザラバッカ | 国務省職員 |

| サイラス・ヴァンス | ボブ・ガントン | 国務長官 |

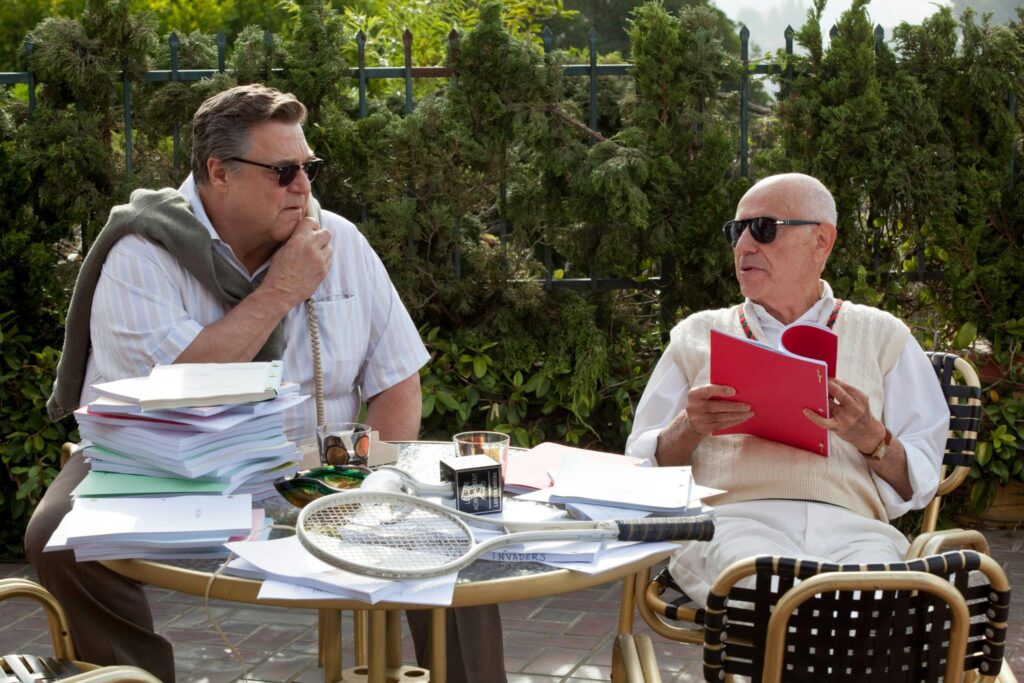

| レスター・シーゲル | アラン・アーキン | ハリウッドの著名な映画プロデューサー |

| ジョン・チェンバース | ジョン・グッドマン | ハリウッドの特殊メイクのプロ。オスカー受賞経験あり |

| マックス・クレイン | リチャード・カインド | ハリウッドの映画プロデューサー |

| ピーター・ニコルス | リチャード・ディレイン | トルコで活動する諜報員 |

| レザ・ボルハニ | オミッド・アブタヒ | イラン文化指導省の職員 |

| サハル | シェイラ・ヴァンド | 駐イラン大使館邸に雇われている家政婦 |

| ニーナ | エイドリアン・バーボー | 女優 |

| クリスティーン・メンデス | テイラー・シリング | トニーの妻 |

| トーマス・L・アハーン・Jr | クリストファー・スタンリー | |

| ジャック・カービー | マイケル・パークス |

あらすじ(25分20秒の時点まで)

1953年、米英の庇護の下、”シャー”(イラン国王)の座に就いたモハンマド・レザー・パーレビは、国民の貧困も顧みずに贅を極めた上に、長年に渡って秘密警察を使った恐怖政治で国内を支配してきた。

ホメイニ師を頂点とする反体制派は、1979年2月に遂にパーレビを王座から引きずり降ろし、イスラム革命評議会による新政府を樹立する(=イラン革命)。アメリカ合衆国は、パーレビ元国王が末期ガンであったことを口実に、亡命先としてパーレビをアメリカ国内に受け入れた。

これに怒ったイランの民衆は、同年11月にテヘランのアメリカ大使館を取り囲み、パーレビの身柄引き渡しを求めるデモを行う。しかしこの集団が次第に暴徒と化し、遂には大使館内に突入して、大使館職員を人質に取るに至る。

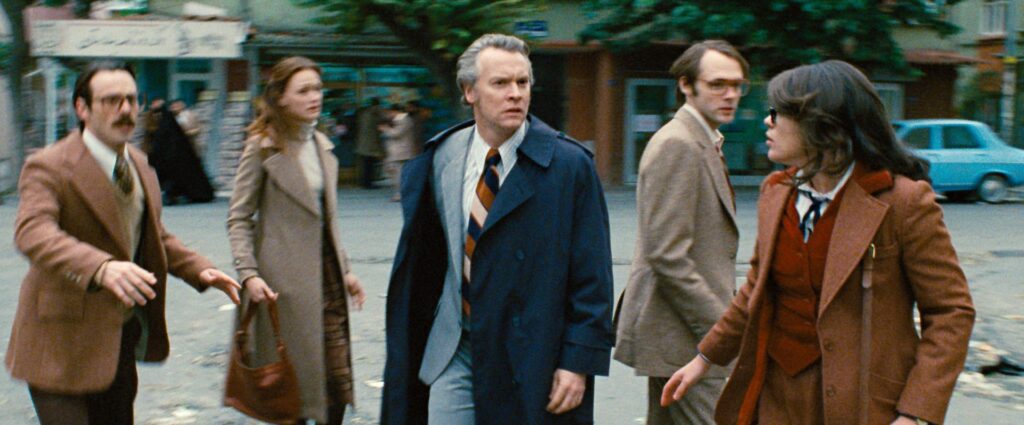

その際、大使館の52人の外交官はそのまま人質に取られたが、6人の大使館員は直前に敷地外に脱出することに成功し、近隣のカナダ大使の私邸で匿われた。

CIAの作戦支援部に所属するトニー・メンデス(ベン・アフレック)は、パーレビ元国王の側近を国外脱出させた救出の専門化で、イラン国内の状況にも詳しい。そのメンデスが、大使館占拠開始から69日後、CIAの副長官と共にアドバイザーとして、国務省の作戦会議に呼び出される。

カナダが6名を匿い続けるのもそろそろ限界であり、他の諸国も支援の手を差し伸べることに消極的。

大使館職員の写真入り名簿は、暴徒が突入する直前にシュレッダーに掛けられたため、依然として6名が難を逃れた事実はイラン新政府に知られていないが、新政府は大勢の子供を使ってバラバラになった紙片を、パズル感覚で元のページに復元させているため、人質が6人足りないことが露見するのは時間の問題である。露見すれば本体の50余名が処刑される恐れもある。

国務省が主導権を握る会議では、出席者たちのイランに関する基礎知識が足りていないために、非現実的なアイデアしか立案することが出来ない。

メンデス(ベン・アフレック)は、6名の身体能力は平均的であること、少なくとも2名は現地のペルシャ語が全く話せないこと、季節は真冬であることに鑑みると、6名はカナダ国籍の一般人として、テヘラン空港から民間航空旅客機に乗せて脱出させるしか方法は無いと判断する。ただし、そこまでのお膳立てをする偽装方法が思い付かない。

そうこうしている内にも、占拠された大使館で大使館職員の名簿が少しずつ復元されて行く。また、アメリカとイランそれぞれの国内では、互いの国と国民に対する憎悪を募らせて行く。

数日の熟慮の末、メンデスが思い付いたアイデアは、カナダのSF映画の野外ロケを、イランの砂漠地帯で実施する話をデッチ上げ、その制作企画を後ろ盾に、そのロケハンと称してメンデス自身がイランに乗り込み、帰りは6名の制作クルーと一緒に出国するという奇想天外なものだった。

果たして、こんな大胆不敵な作戦を、国務省やCIAは受け入れるのだろうか?そもそもこんな作戦が上手く行くのだろうか?トニー・メンデスと6名の運命はいかに・・・

見どころ (ネタバレなし)

この映画の見どころを3つの観点に絞って書いてみたいと思います。歴史映画、秘密救出作戦映画として、普通にストーリーを追って鑑賞しても十二分に面白い本作ですが、加えてこんな観点にも注目するともって楽しめるのでは?というご提案です。

どれもネタバレなしで書いていきますので、安心してお読みください。

1979年~1980年 の世界へようこそ!

この映画を観始めて最初に驚かれるのは、テヘランのアメリカ大使館襲撃の映像が、当時のニュース映像と見紛うほどのリアリティがあることじゃないでしょうか?

臨場感のあるカメラ・アングル、そしてカット。ニュース映像風に加工された画像、巧みな編集。群衆の怒りが臨界点に達し、制御を失った瞬間に暴徒と化す様子が画面に映し出されて行きます。恐怖を覚えるかも知れません。

ベン・アフレック監督を頂点としたスタッフの総力が結集された映像だと思います。

一方でアメリカ国内のシーンに目を向けても、1979年~1980年の世界が完璧に再現されています。

当時の髪型、スーツ、ネクタイ(太い!)、車、建物、デスク、電話。そして、全てがペーパーワーク(書類仕事)。なにより、どこでもタバコが吸えちゃう感じ。現在とは全く異なる世界の息遣いを再現してくれています。

こうした見事な映像の魔術のお陰で、ご覧になる方は作品の世界に没入し、歴史の一証人になる錯覚を味わえると思います。

ハリウッドの舞台裏にもようこそ!

既にご認識のように、この映画は、イラン革命の混乱に巻き込まれ、テヘランに取り残されたアメリカ大使館職員6名を救出する話です。

簡潔に言うと、この作品は歴史映画であるのと同時に、CIAが絡むスパイ映画でもあります。これに伴い、劇中では作戦決行までの準備期間(=作戦の入念な仕込み)も丁寧に描かれて行きます。これが非常に面白いです。見どころです!

というのも、ご存知のように、その救出作戦の内容とは、架空のSF映画制作をデッチ上げ、彼ら6名を現地イランでロケハンを行ったカナダ人映画制作クルーに仕立て上げ、「ロケハンが終わったので祖国(カナダ)に帰りまーす」と堂々と旅客機に乗せて出国させるというものです。

ここで作戦成功のカギとなるのが、1つは6人が正真正銘のカナダ人映画制作クルーに見えるか?という観点。もう1つは、本当にそんな映画制作が進行中であると思わせられるか?という観点。これら2つにフォーカスが当たって行きます。

それで、その後者に関しては、中途半端に映画制作をデッチ上げても嘘だとバレる可能性があるので、本気で映画を制作するつもりで作業を進めようとストーリーは進んで行きます。つまり、プロの映画プロデューサーを雇って、映画化権と脚本を本当に買って・・・と進められて行きます。

つまり、秘密救出作戦の準備段階が、いつの間にかハリウッドにおける映画撮影の準備段階にすり替わって行きます。

ところで、本作「アルゴ」の制作スタッフこそが、ハリウッドの映画制作のプロですから、ハリウッド独自のしきたりや内部事情がやたらと詳細に描写されていき、いつのまにかハリウッドの舞台裏を晒す、ブラック・ジョークのオンパレードになって行くわけです。これが、超楽しくて見ものです!

深みのある人物描写

本作で描かれている「カナダの策謀」作戦は、1997年に当時のクリントン大統領が、国家機密の指定を解除したので、ようやくその内情が公にされました。

この情報開示が、トニー・メンデス本人の回想録「The Master of Disguise」(1999年) や、ジョシュア・バーマンの記事「How the CIA Used a Fake Sci-Fi Flick to Rescue Americans from Tehran」(2007年) の出版へと繋がって行きます。

つまり、裏で作戦を支えた人々がようやく陽の目を見たのは20年近く経ってからということになります。この映画が面白いのは、そんな日陰のヒーローたちこそ、じっくりと人物像を掘り下げて行くところです。

隠れて生活を送っていたアメリカ人6名や、それを匿ったカナダ大使夫妻ももちろん描写の対象ですが、それよりも架空の映画制作に奔走した2人の映画関係者のキャラクターや心情を丁寧に掘り下げることで、この救出作戦の描写に奥行きが生まれていきます。

彼らそれぞれには、本業があり、家族があり、感情があり、そしてこの作戦に懸ける想いがあります。

是非、こんなところにも気を配って観て頂けると、この名作が倍面白くなるんじゃないかなと思います。

余談ですが、アメリカ英語のスラングに、”Go F**k Yourself” というフレーズがあります。これは、(翻訳が憚られる)直訳の意味よりも、もっと軽いニュアンスで「やかましい、余計なお世話だ」「テメーで勝手にやれ」「知ったことか」ぐらいに捉えれば良いと思うのですが、本作では、『Go』と『Argo』をかけて、

”Argo F**k yourself”

を連呼しているのも(下品ですが)楽しいです。

まとめ

いかがでしたか?

歴史映画であり、スパイ映画であり、ドラマ映画である本作の魅力を、少しでもお伝えできていると嬉しいです。

この作品に対する☆評価ですが、

| 総合的おススメ度 | 4.0 | 事実は小説よりも奇なり! |

| 個人的推し | 4.0 | アカデミー作品賞も納得! |

| 企画 | 3.5 | B・アフレックの新たな魅力を開拓? |

| 監督 | 4.5 | 限られた予算で高い臨場感! |

| 脚本 | 4.5 | テンポ、スリル、盛り上がり! |

| 演技 | 3.5 | B・アフレックの抑えた演技! |

| 効果 | 4.0 | 世界観への没入が凄い! |

このような☆の評価にさせて貰いました。

44.5百万ドルという予算は、邦画と比較したら圧倒的ですが、これだけのキャストを揃えて、これだけのロケを敢行したら、もっと掛かっても然りだと思うのですが、この予算の範囲内でこれだけの舞台装置を作り上げたのは物凄い手腕だと思います。

当然映画化するでしょ?ってネタですが、陰で支えた人物にもフォーカスを当て、事前の作戦準備もタップリと描き、主人公も”ザ・スパイ”として描くのではなく、物静かな真のプロとして扱って行く。是非ご覧になっていただきたい名作です。